ليس إرهاب الاحتلال الإسرائيلي اليوم انحرافاً طارئاً عن المسار، بل هو تتويج طبيعي لنهج بدأ قبل نشوء الكيان ذاته. فقد أرست العصابات الصهيونية في زمن الانتداب البريطاني قواعد العنف كأداة لبناء المشروع، ورسّخت منطق السيطرة بالإرهاب كسلوك ممنهج. وعندما أعلنت الدولة، لم تنفصل هذه الأعراف المتطرفة عن بنيتها، بل اندمجت داخل مؤسساتها الأمنية والسياسية والمجتمعية.

ومع مرور الزمن، ازداد هذا الكيان تطرفاً، بعدما تزاوجت القومية الصهيونية مع سرديات دينية خلقت عقيدة توسعية تقوم على محو الفلسطينيين، على أنه تحقيق لوعد إلهي تارة، أو دفاع عن البقاء تارة أخرى. وهكذا، بدلاً من أن يتحول الاحتلال الإسرائيلي إلى دولة عادية تسعى للاندماج في محيطها وفي النظام الدولي، راح يجره جوهر نشأته للوراء كدولة دينية–عسكرية، تُخضع القانون والمؤسسات لرؤية أيديولوجية ضيقة دينية شديدة التطرف.

ومنذ السابع من أكتوبر، كشفت حرب الإبادة في غزة عما كان العالم يحاول أن يتجاهله لعقود، الوجه العاري لهذا المشروع. فعنف الاحتلال اليوم، فاق في وحشيته ما لم يره العالم الحديث منذ الحرب العالمية الثانية. فالتحريض الديني العلني من قادة الاحتلال، يوضح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حجم السرطان التاريخي والعميق لبنية العقل السياسي والمجتمعي للاحتلال. فمن إرهاب العصابات الصهيونية إلى إرهاب الدولة الاستعمارية، ومن علمانية الصهيونية إلى صهيونية دينية موغلة في العنصرية، تستمدّ عنصريتها المثقلة من تعاليمها الدينية، ونصوص توراتها التي تجعل معتنقيها فوق مستوى البشر، ما يجعلهم يرون إبادة الفلسطينيين تحقيقاً لوعد إلهي، لا جريمة. فلأكثر من 500 يوم مازال التطهير العرقي مستمراً في غزة والضفة الغربية، في بث مباشر وعلى مرأى ومسمع من العالم، دون أي مساءلة.

في الوقت ذاته، يعيش الاحتلال أزمة داخلية مركبة، تجمع بين التفكك المجتمعي والانحدار السياسي كارتداد لطبيعة هذا الكيان المتطرف. فبعد قرابة ثمانية عقود على تأسيسه، لم يستطع الاحتلال الاستمرار في التخفّي وراء ما يحاول أن يروج له باسم "الاحتلال الليبرالي"، فظهر للعالم بوضوح ككيان مغلف بالتطرف الديني، مستبد في بنيته، ومتطرف في توجهاته حتى داخلياً. فرئيس حكومته، نتنياهو، المطلوب دولياً بتهم ارتكاب جرائم حرب، يقود ائتلافاً دينياً متشدداً يتجاوز سلطة القضاء والمؤسسة العسكرية المقدسة للاحتلال، ويفرض رؤيته على كل مؤسسات الدولة.

في هذا التقرير، سنحاول توضيح كيف أن إسرائيل لم تنجح في التحول لدولة طبيعية، وكيف أن ما تفعله في غزة حالياً ليس انحرافاً عن المسار، بل عودة إلى جذور وجوهر إسرائيل نفسها: دولة أقيمت على الإرهاب والأساطير الدينية المتطرفة، والتي ما زالت تمارسه كوظيفة أساسية.

الجرائم ذاتها والمجرم نفسه.. من العصابة إلى الجيش!

يحتل الجيش موقعًا محوريًا في المجتمع الإسرائيلي، ليس فقط باعتباره أداة عسكرية، بل بوصفه كيانًا منخرطًا بعمق في الحياة المدنية، ومكوّنًا بنيويًا في تشكيل هوية دولة الاحتلال. هذا الحضور القوي للجيش يعود إلى رؤية المجتمع الإسرائيلي لنفسه ككيان استثنائي، يعيش في محيط عربي يُنظر إليه كتهديد دائم لوجوده.

مركزية الجيش تتجلى بوضوح في كونه امتدادًا مباشرًا للعصابات الصهيونية المسلحة التي سبقت قيام الدولة، وكان لها الدور الحاسم في بنائها وتثبيت دعائمها. فلم يكن الجيش مجرد مؤسسة عسكرية تقليدية، بل كان – ولا يزال – حجر الزاوية في مشروع الدولة الصهيونية.

يتضح هذا البعد في مواقف المؤسسين الأوائل، وعلى رأسهم ديفيد بن غوريون، الذي قال في إحدى الجلسات البرلمانية: "لقد كنت صهيونياً طوال حياتي ولم أنكر وجود إسرائيل، لا سمح الله… ولكن… حتى الأمة الإنجليزية لم تكن أمة دائماً.. بل كانت مؤلفة من عدة قبائل تقاتل بعضها بعضاً.. وفقط بعد مئات السنين أصبحوا أمة.. نحن لا نملك مئات السنين، وبدون الجيش… لن نكون أمة… يجب أن نقود حركة التاريخ، أن نسرعها، أن نوجهها… وهذا يتطلب الواجب.. والتربية الوطنية."

هذه الرؤية ليست خطابًا عابرًا، بل تلخص العقلية المؤسسة للدولة: إسرائيل هي "جيش له دولة"، لا "دولة لها جيش". فالثقافة التنظيمية الإسرائيلية بنيت على العنف والتطرف لتحقيق الأهداف السياسية. فلم تنشأ الاحتلالات بمبادرات مدنية أو سياسية، بل كانت عسكرية خالصة لعصابات مارست الإرهاب بشكل منظم وأيديولوجي.

بدأت قصة العصابات الصهيونية المسلحة في أرض فلسطين مع تأسيس منظمة "بار جيورا" (Bar Giora) عام 1907، والتي تحولت لاحقاً إلى "هاشومير" (الحارس) عام 1909. كانت هذه المنظمات بمثابة النواة الأولى للميليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين. وفي أبريل 1920، رأت القيادة الصهيونية ضرورة إنشاء منظمة سرية على مستوى البلاد، فتم حلّها وانضم أعضاؤها إلى قوة عسكرية صهيونية جديدة أنشئت بدلاً عنها سميت "الهاغاناه" في نفس العام.

وتطورت الهاغاناه من ميليشيا عصابية محدودة إلى جيش سري منظم، خاصة بعد أحداث 1929 في فلسطين، حيث اكتسبت أسلحة أجنبية وبدأت في تطوير ورش عمل لصناعة القنابل والمعدات العسكرية البسيطة. وفي عام 1931، انشقت العناصر الأكثر تشدداً في الهاغاناه وشكلت "إرغون تسفاي ليئومي" (المنظمة العسكرية القومية)، المعروفة باسم "إرغون" أو "إتسل".

وفي عام 1940، انشق أفراهام شتيرن عن "إرغون" وأسس منظمة "ليحي"، أو ما عُرف لاحقًا بـ"عصابة شتيرن". حيث كان شتيرن يرفض أي تعاون مع البريطانيين، حتى في ظل الحرب العالمية الثانية، واعتبرهم العدو الحقيقي للمشروع الصهيوني، لا ألمانيا النازية. هذا الموقف المتطرف بلغ حدًا صادمًا، حين كشفت وثائق نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "ليحي" حاولت مرتين عقد تحالف مع النظام النازي، واقترحت إقامة دولة يهودية قائمة على مبادئ قومية شمولية ترتبط بتحالف مع الرايخ الألماني.

الأعمال الإرهابية للعصابات الصهيونية

مارست العصابات الصهيونية منذ نشأتها أعمالًا إرهابية موثقة استهدفت الفلسطينيين والمحتل البريطاني على حد سواء، في إطار استراتيجية مدروسة لفرض مشروعها بالقوة. هذه المنظمات لم تنكر طبيعتها الإرهابية، بل تبنّتها نظريًا وعمليًا.

في عام 1943، كتب إسحاق شامير – الذي أصبح لاحقًا رمزاً ورئيسًا لوزراء إسرائيل – مقالًا بعنوان "الإرهاب" في صحيفة "هي خازيت" (الجبهة)، الناطقة باسم منظمة "ليحي". قال فيه بوضوح: "لا الأخلاق اليهودية ولا التقاليد اليهودية يمكن أن تستبعد الإرهاب كوسيلة للقتال. نحن بعيدون جداً عن أي تحفظات أخلاقية فيما يتعلق بحربنا الوطنية. لدينا أمامنا أمر التوراة، التي تفوق أخلاقياتها أي مجموعة أخرى من القوانين في العالم: 'عليكم أن تمحوهم حتى آخر رجل.'"

من أبرز العمليات الإرهابية التي نفذتها هذه العصابات:

- تفجير فندق الملك داود في القدس عام 1946 على يد الإرغون، والذي أسفر عن مقتل 91 شخصاً.

- مجزرة دير ياسين في 9 أبريل 1948، التي نفذتها قوات الإرغون والليحي معاً، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 107 من القرويين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

- اغتيال الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت في سبتمبر 1948 على يد "ليحي".

- تفجير السفينة "باتريا" في ميناء حيفا.

- زرع القنابل في الأسواق العربية المزدحمة والمقاهي، والتي كانت في إطار سلسلة طويلة من الهجمات الدموية التي استهدفت مدنيين عربًا في الأسواق، المقاهي، ودور السينما.

- تنفيذ هجمات ليلية على القرى والبلدات الفلسطينية.

هذه الأعمال الإرهابية لم تكن ردود فعل عشوائية أو فردية، بل جزء من استراتيجية منهجية هدفها ترهيب السكان الفلسطينيين ودفعهم قسرًا إلى الرحيل. كان الإرهاب وسيلة منظمة للتطهير العرقي، تُستخدم بوعي لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين تمهيدًا لإقامة الدولة اليهودية، وقد اقتلعت بالفعل هذه الاستراتيجية نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم ودمرت أكثر من 400 قرية بالكامل.

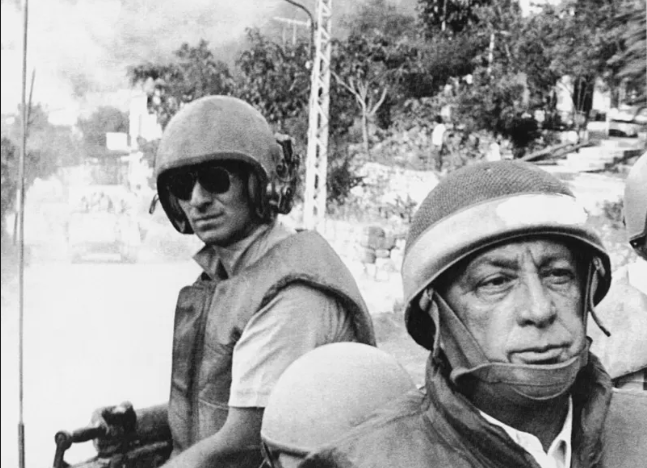

وقد أقر بذلك مناحيم بيغن، زعيم منظمة "الإرغون" وأحد أبرز وجوه الحركة الصهيونية، والذي صنفته السلطات البريطانية آنذاك كإرهابي، ووضعت صورته على رأس قائمة "المطلوبين". لاحقًا، أصبح رئيسًا لوزراء إسرائيل، لكنه لم يتنصّل من ماضيه، بل قال بيغن بصراحة: "لولا مجزرة دير ياسين، لما قامت إسرائيل."

فوفقًا لعقيدة "الإرغون"، كانت فلسطين ملكًا حصريًا لليهود، ولا مكان فيها للعرب. لم يكن المطلوب التعايش، بل التخلّص من الآخر: بالطرد، أو بالقتل، أو بالرعب. فكانت الرسالة واضحة: ارحلوا… أو موتوا.

التحول من العصابات إلى جيش الدولة

مع إعلان قيام "إسرائيل" في 14 مايو 1948، بدأت عملية إعادة تشكيل العصابات الصهيونية المسلحة تحت مظلة الدولة الوليدة. وفي 28 مايو، بعد أقل من أسبوعين، أصدرت الحكومة المؤقتة قراراً بدمج تنظيمات الهاغاناه والأرغون والليحي في إطار جيش موحد أُطلق عليه اسم "جيش الدفاع الإسرائيلي" (IDF). لكن هذا الدمج لم يكن سلساً ولا شاملاً، إذ شهدت صراعات داخلية. كان أبرز هذه الصراعات "حادثة ألتالينا" في يونيو 1948، حين حاولت منظمة الأرغون بقيادة مناحيم بيغن إدخال شحنة أسلحة خارج إطار جيش الاحتلال الجديد. رفض بن غوريون ذلك، وأمر بقصف السفينة التي تحمل الأسلحة، فاندلعت مواجهة مسلحة بين الجيش الناشئ وقوات الأرغون انتهت بمقتل 16 عنصراً من عصابة الأرغون، وتم حلها رسمياً في 12 يناير 1949.

وحُسم الأمر لصالح الدولة التي احتكرت العنف رسمياً، لكنها ورثت عقلية العصابة لا أخلاقياتها فقط. فعلى الرغم من هذا الدمج الرسمي، فإن العقلية العسكرية والأيديولوجية للعصابات المسلحة استمرت في التأثير على الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فقد تولى العديد من قادة "الهاغاناه" أدواراً قيادية في المؤسستين العسكرية والسياسية، مثل إيغال آلون الذي تقلد مناصب وزارية وعسكرية بارزة، وموشيه ديان الذي أصبح رئيساً لأركان الجيش، وإسحق رابين الذي أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً، وكذلك شمعون بيريز الذي شغل منصب رئيس الوزراء ورئاسة الدولة. وعلى المنوال ذاته، اعتلى مناحيم بيغن، زعيم "الأرغون"، رئاسة الوزراء، كما تولى إسحاق شامير، أحد قادة "ليحي"، المنصب نفسه. وهكذا تحولت العصابة إلى الدولة، دون أن تتغير قواعد اللعبة: الإرهاب والعنف.

إذ يرى ديفيد أ. تشارترز، أستاذ التاريخ العسكري وزميل بارز في مركز جريج لدراسة الحرب والمجتمع بجامعة نيو برونزويك، كندا، في مقال له، أن الإرهاب اليهودي في أربعينيات القرن الماضي كان ذا أهمية تكتيكية واستراتيجية لقيام دولة الاحتلال. إذ "أقنع ذلك الإرهاب اليهودي بريطانيا بالانسحاب من فلسطين، مما هيأ بدوره الظروف التي سهّلت تأسيس إسرائيل ونشوء الشتات العربي الفلسطيني. وقد شكّل الصراع العربي الإسرائيلي اللاحق، وهيمن على سياسات ودبلوماسية الشرق الأوسط طوال معظم السنوات الستين الماضية. وهكذا، لا تزال تداعيات ذلك التمرد الإرهابي الذي وقع قبل ستين عامًا تتجلى على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي".

فشل الاحتلال الليبرالي

مع مرور الزمن، لم يتخلّ الاحتلال الإسرائيلي عن أصله العصابي الذي تأسس عليه، بل عمّقه. فقد اندمجت القومية الصهيونية مع سرديات دينية لتنتج عقيدة توسعية تقوم على محو الفلسطينيين، باعتباره إما وعداً إلهياً أو ضرورة وجودية. وبدلاً من أن يتحول الكيان إلى دولة تسعى للاندماج في النظام الدولي، أعاده جوهره الاستعماري إلى الوراء: نموذج دولة دينية–عسكرية، تُخضع القانون للأساطير الدينية، والمؤسسات للإيديولوجيا.

واليوم، كما يوضح المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في مقاله "انهيار الصهيونية"، يأكل هذا الكيان نفسه، فيقسم بابيه مجتمع الاحتلال في الداخل إلى معسكرين: "دولة إسرائيل" العلمانية التي أسسها اليهود الأوروبيون، و"دولة يهودا" الدينية التي تقودها حركة المستوطنين وتزحف بثبات داخل مفاصل الجيش والسياسة. هذا الانقسام ليس عارضاً، بل نتيجة منطقية لبنية نشأت أصلاً كعصابة، وتحولت إلى كيان سياسي دون أن تتخلى عن أدواتها الأولى.

ويمكن تتبّع جذور هذا التناقض إلى داخل الصهيونية نفسها: ففي حين اقترح ثيودور هرتزل، الأب المؤسس، نموذج دولة يهودية ذات طابع اشتراكي، تقوم على الملكية العامة، والتعليم المجاني، مع النظر إلى السكان العرب الذين يودون الانضمام إلى المجتمع الجديد الذي سيشكله الصهاينة بوصفهم أعضاء ومواطنين متساوين؛ ظهر في مواجهته فلاديمير جابوتنسكي، الذي صاغ الصهيونية كقضية عرقية بحتة، ورفض فكرة التعايش، معتبراً أن أي وجود غير يهودي في الدولة سيُضعف "وحدة الأمة". وقد هاجم جابوتنسكي الاشتراكية باعتبارها تهديداً لوحدة الشعب اليهودي، وأسس التيار "التصحيحي" الذي انشق عن الحركة الصهيونية الأصلية، ليصبح فيما بعد المرجعية الفكرية لليمين الصهيوني المعاصر.

اليوم، يتجلى نتائج هذا الانقسام المؤجل. فيشير بابيه أنه بدا لفترة وجيزة، بعد 7 أكتوبر، أن مقاومة الفلسطينيين في غزة وحدتهم مجدداً، إلا أنه ليس كما يبدو الأمر. فيقول: "بدأت الصدامات الحادة بين المعسكرين قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. وبدا في الأسابيع الأولى من الهجوم أنّهما وضعا خلافاتهما على الرفّ في مواجهة عدوٍ مشترك. لكن كان هذا محض أوهام. فقد عادت المواجهات إلى الشارع، وما من بوادر تشي بالمصالحة بين الطرفين. والنتيجة الأرجح تتبدّى أمام أعيننا. فقد غادر نصف مليون إسرائيلي، من أتباع معسكر "دولة إسرائيل"، خارج البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر، وهذا مؤشر على أنّ "دولة يهودا" تبتلع البلاد. وهذا مشروع سياسي لن يقبله العالم العربي على المدى الطويل، وربما العالم أجمعه."

وربما يوضح إيلان بابيه هذا بشكل أفضل في مقال آخر بعنوان "نهاية الاستعمار الاستيطاني في فلسطين"، إذ يشير إلى أن ما كان فريداً للغاية في الصهيونية بوصفها حركة استعمارية استيطانية هو أنها ظهرت على الساحة الدولية في وقت بدأت فيه الشعوب في جميع أنحاء العالم تعيد التفكير في شأن الحقّ في القضاء على السكّان الأصليين، وإبادة المحلّيين، ولذلك يمكن أن نفهم الجهد والطاقة اللذين وظّفهما الصهاينة وعصابتهم، بعد قيام الدولة، في محاولة التستّر على الهدف الحقيقي لحركة استعمارية استيطانية مثل الصهيونية، وهو القضاء على السكّان الأصليين.

في المراحل الأولى من المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، نفّذ قادته سياساتهم الإبادية في محاولة حقيقية لترقيع الدائرة بادعاء إمكان بناء ديمقراطية والقضاء على السكّان الأصليين في آن معاً. كانت هناك رغبة قوية في الانتماء إلى مجتمع الأمم المتحضّرة، إذ افترض القادة الأوائل، اليهود العلمانيون، أو من وصفوا أنفسهم باليهود العلمانيين – ومعظمهم من أصل أوروبي – أنهم يعتقدون أنه من الممكن إنشاء دولة ديمقراطية تعدّدية مع الإبقاء على الاحتلال والتمييز العنصري تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل.

فلم يتوقف العنف الصهيوني، بل تغير شكله. فحولت هذه العصابات التي أصبحت جيشًا نظاميًا ودولة، الإرهاب المفتوح إلى سياسات مؤسسية منظمة، تستند إلى القوانين العنصرية والنظم الإدارية. وتمّ تقنين السيطرة على الفلسطينيين، دون التخلّي عن إبادتهم ولكن بشكل بطيء. وهنا بدأت مرحلة جديدة: الحكم العسكري لفلسطينيي الداخل، تمهيدًا لما سيتطور لاحقًا إلى ما يسمى بـ"الاحتلال الليبرالي".

منذ اللحظة الأولى لإعلان الدولة العبرية، لم تُغلق أبواب الجحيم على الفلسطينيين بل تم تقنينه فقط، ففرضت إسرائيل نظامًا عسكريًا صارمًا على الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدودها بعد نكبة 1948. سمّتهم "عرب إسرائيل"، لكنّهم في حقيقة الأمر لم يكونوا مواطنين بل أهدافًا أمنية، تحيط بهم أجهزة المخابرات من كل صوب، وتكبل حركتهم لا اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، بل جسديًا أيضًا، تحت سطوة قانون الطوارئ والحكم العسكري، الذي ظل قائمًا حتى العام 1966.

فكانت الدولة الناشئة تتعلم الإرهاب والقمع المؤسسي، وكانت أجساد الفلسطينيين وحياتهم حقل التجارب. فأجهزة الأمن التي نشأت لإدارة هذا النظام، لم تكتفِ بالرقابة، بل راكمت خبرة ميدانية ومعرفية، جعلتها لاحقًا تُدير الاحتلال ذاته في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل أفضل لها.

وفي العام 1964، أي قبل ثلاث سنوات من حرب عام 1967، بدأ الإسرائيليون بوضع اللبنات الأولى لما سيُصبح لاحقًا نموذجًا متكاملًا للاحتلال. فحين احتلت الضفة الغربية في عام 1967، لم تكن السيطرة عليه فعلًا مفاجئًا، بل تطبيقًا لخطة وُضعت بعناية، فكان موشيه ديّان، وزير الدفاع آنذاك، عرّابها الفعلي. فلم يرد ديّان احتلالًا تقليديًا بثقل دائم وجيش يحتك يوميًا بالفلسطينيين، بل تخيّل نموذجًا أكثر مكراً: احتلال يسيطر من بعيد، يُبقي الفلسطينيين تحت السيطرة، ومتحكم بكل مفاصل حياتهم بالآلة العسكرية الإسرائيلية.

عرف هذا النموذج لاحقًا باسم "الاحتلال الليبرالي". الاحتلال الذي يلبس قفازات حرارية، ويتحدث عن التنمية، لكنه لا يُفلت لحظة واحدة من قبضته الحديدية. وقد خصص الباحث الأمريكي جيفري أرونسون في دراسته بعنوان "سياسة الاحتلال الإسرائيلي" وصفًا دقيقًا لهذا النمط، واعتبره استراتيجية هجينة تمزج بين القوة العسكرية، والتوسع الاستيطاني، والتكامل الاقتصادي القسري، والحكم الذاتي الشكلي.

هذا النموذج كان كالحرباء، إذ لا يُشبه الاحتلالات الكلاسيكية في ظاهر ممارساته، بل يتقن المناورة؛ فهو استعمار استيطاني بكل المعايير، وفي نفس الوقت يُسوّق نفسه للعالم كديمقراطية (حتى وإن كانت تخص اليهود فقط)، في حين يمارس على الفلسطينيين نظامًا من الإبادة الجسدية والسياسية والاجتماعية ببطء.

ويرجع جيفرسون اختيار إسرائيل لهذا النموذج لأسباب استراتيجية: فهو يُظهرها كقوة محتلة "متحضّرة"، أقل قمعًا من الأنظمة الديكتاتورية، مما يُجنّبها الإدانة الدولية، ويمنحها القدرة على إطالة أمد السيطرة بتكلفة أقل سياسيًا وعسكريًا. كما حافظ على التوازن الديموغرافي لصالحها، فلم تضطر لضم السكان الفلسطينيين رسميًا، بل ضمّت الأرض فقط. وبهذا استطاعت أن تجمع بين توسيع المستوطنات، والسيطرة على الموارد، وخلق تبعية اقتصادية خانقة عبر دمج السوق الفلسطيني بالسوق الإسرائيلي دون تكافؤ، وكل ذلك دون أن تتحمل عبء "المواطنة" تجاه من تحتلهم.

ومن أبرز أدوات هذا النظام: النظام القانوني المزدوج، حيث خضع المستوطنون اليهود للقانون المدني الإسرائيلي، فيما يُحاكم الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية؛ السيطرة المحكمة على الموارد، لا سيما المياه والأراضي الزراعية؛ والتقسيم الجغرافي الدقيق، الذي فتّت الضفة الغربية إلى جزر معزولة عبر الحواجز والطرق الالتفافية والمستوطنات، مما قطع أوصال الحياة الفلسطينية اليومية.

لكن الوجه الآخر لهذا الاحتلال الناعم كان أكثر دهاءً. فإسرائيل فتحت "الجسور" مع الأردن، وسمحت بقدر محدود من التجارة والتنقل، وشجّعت – أو على الأقل لم تعرقل – افتتاح المعاهد والجامعات الفلسطينية، بل سمحت بإجراء انتخابات بلدية في 1972 و1976، وقدّمت ذلك للعالم كدليل على "انفتاحها". غير أن الحقيقة كانت في موضع آخر: هذه التسهيلات لم تكن منحة، بل تكتيكًا محسوبًا لتقليل الاحتكاك، وخلق وهم بالإدارة الذاتية، بينما كانت إسرائيل تمسك بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية.

ولعل المفارقة الأبرز أن هذا الشكل من الاحتلال – الذي يحاول أن يُخفي قبضته خلف واجهة مدنية – هو نفسه الذي أتاح للفلسطينيين تطوير تجربتهم الوطنية ومراكمة خبراتهم السياسية والتنظيمية، تحت سقف الاحتلال ذاته. ومع استمرار مقاومة الفلسطينيين، لم تعد أدوات السيطرة القديمة كافية، وبدأت شروخ هذا النظام تظهر مع تسارع المقاومة، واتساع الهوة بين الادّعاء الليبرالي والواقع الاستيطاني.

انقلاب "أيديولوجي" في تل أبيب

في هذه الفترة، بدأت إسرائيل تشهد تحوّلاً بنيويًا، يمكن اعتباره انقلابًا تدريجيًا على المرحلة التأسيسية لدولة الاحتلال. فجيل "الرواد" من المستوطنين الأيديولوجيين، الذين أسسوا المشروع الصهيوني بقيادة النخبة الزراعية–العسكرية ذات الخلفية الصهيونية الاشتراكية، بدأ يتراجع من المشهد. ومع غياب هذا الجيل، ظهرت تركيبة اجتماعية–سياسية جديدة، حملت معها تغيّرات في البنية الاقتصادية، والثقافية، والتوجهات الأكثر تدينًا وتطرفًا.

تشهد إسرائيل منذ عقود تحوّلاً بنيويًا عميقًا يمكن وصفه بانقلاب تدريجي على المرحلة التأسيسية للدولة. فجيل "الرواد" من المستوطنين الأيديولوجيين، الذين أطلقوا المشروع الصهيوني بقيادة النخبة الزراعية–العسكرية ذات الخلفية الاشتراكية، بدأ بالتراجع من المشهد. في المقابل، بدأت تركيبة اجتماعية–سياسية جديدة (الصهيونية الدينية)، حملت معها تغيّرات في البنية الاقتصادية، والثقافية، والتوجهات الأكثر تدينًا وتطرفًا.

وكانت حرب أكتوبر 1973 نقطة تحول بارزة في هذا المسار. فقد أدى الهجوم المفاجئ من الجيشين المصري والسوري وعبور قناة السويس إلى زعزعة صورة الجيش الإسرائيلي، الذي طالما اعتُبر قوة لا تُهزم منذ نصر 1967. وأسفرت الحرب عن لجنة تحقيق رسمية (لجنة أجرانات) واستقالة رئيس الأركان ديفيد بن أليعازر وعدد من كبار الضباط، ما شكّل بداية تآكل مكانة المؤسسة العسكرية التي كانت مركزية في الهوية الإسرائيلية.

بعد ذلك بأربع سنوات، وتحديداً في عام 1977، شهدت إسرائيل تحوّلاً سياسياً جوهرياً بفوز اليمين الصهيوني بقيادة مناحيم بيغن، الذي كان يوماً مطارَداً أمنياً وقائداً لعصابة الأرغون، إلى رئاسة الحكومة. لم يكن هذا مجرد تبدّل حزبي، بل نقلة أيديولوجية حملت معها أنصار جابوتنسكي إلى الحكم، وشهدت إسرائيل من حينها هيمنة اليمين القومي الإسرائيلي على السياسة الإسرائيلية، ممثلاً بحزب "الليكود"، بداية من مناحيم بيغن (1977-1983)، ثم إسحق شامير (1983-1992) باستثناء فترة قصيرة في منتصف الثمانينات.

فحرب لبنان 1982 وما تلاها من تداعيات، مثل إقالة وزير الدفاع أرئيل شارون واندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، وأمام فشل الليكود في احتواء الانتفاضة، عاد حزب العمل إلى الحكم عام 1992 بقيادة إسحق رابين، الذي، وفقًا للباحث المصري في الدراسات الأمنية أحمد مولانا، "وجد الأجهزة الأمنية والجيش يوصيان بأن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن ينهي الانتفاضة، وأنه من الضروري استثمار انتهاء الحرب الباردة لفرض حل مدعوم من واشنطن للقضية الفلسطينية، بما يلبي المتطلبات الأمنية لإسرائيل."

فانخرط رابين في اتفاقية أوسلو، التي سمحت بعودة ياسر عرفات وتأسيس السلطة الفلسطينية. غير أن هذا التوجه التصالحي كلّف رابين حياته، إذ اغتيل عام 1995 على يد متطرف يميني، إيغال عامير، الذي اعتبره خائناً وفرط في الأرض.

بالتزامن مع تراجع نفوذ قادة الليكود التقليديين، وبرز بنيامين نتنياهو، الذي تولى زعامة الحزب وعاد بقوة إلى المشهد السياسي، خصوصاً بعد فشل حرب لبنان الثانية عام 2006 ومرض شارون، ليقود الليكود مجدداً ويحقق فوزه بانتخابات 2009. ومنذ ذلك الحين، استمر في الحكم (باستثناء فترة 2021–2022) عبر ضرب خصومه من اليسار والمؤسسة الأمنية، فبحسب أحمد مولانا في مقالة "كيف نفهم حروب "الإخوة" في تل أبيب؟"

" frameborder="0">

بنى نتنياهو سرديته تجاه اليسار على أنه يضر بأمن إسرائيل، وأن قادة الجيش وأجهزة الأمن مجموعة من اليساريين الحمقى الذين ورطوا بلدهم في خطايا إستراتيجية وتقديم تنازلات مضرة.

فبحسب نتنياهو، جَلَب اتفاق أوسلو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى جوار المراكز السكانية الإسرائيلية، وتسبب في مقتل ألف إسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية، وساهم الانسحاب من غزة في تحول حماس من خلايا إلى شبه جيش نظامي، كما يعني حل الدولتين منح الفلسطينيين فرصة لبناء دولة سرعان ما ستطالب بتحرير بقية أنحاء فلسطين وستشكل خطراً على أمن إسرائيل، وربما تقع تحت سيطرة حماس مثلما حدث لقطاع غزة عام 2007.

ترافق ذلك مع تصدعات مجتمعية حادة في الداخل الإسرائيلي، أبرزها التوتر بين المتدينين والذين يدعون أنهم علمانيون، بحسب بابيه، وبين اليهود الشرقيين والغربيين. وفي خلفية هذه التغيرات، برز تحول عميق في بنية الجيش الإسرائيلي، تمثل في صعود التيار الصهيوني الديني (الديني القومي) داخل المؤسسة العسكرية.

إسرائيل تعود إلى أصل الحكاية

لا يبدو ما نشهده اليوم من تطرف ميداني، وإبادة جماعية، وعنف انفجاري، وتحلل قانوني، إلا تتويجاً لمسار طويل أعاد إسرائيل إلى أصل الحكاية: كيان بُني على الإرهاب، وشرع أجهزته الأمنية عبر غلاف الدولة، لكنه لم يغادر منطق العصابة يوماً.

التحول لم يكن عشوائياً، بل استراتيجية ممنهجة لإعادة إنتاج هوية الكيان عبر بناء "مجتمع معرفي–أمني" ديني، تقوده نخب قومية متطرفة. وقد لعبت الأكاديميات العسكرية التمهيدية (المخينوت) دوراً مركزياً في هذا المشروع، كما توضّح الباحثة الإسرائيلية يودي ليبيل من جامعة مستوطنة "أريئيل" في مقال أكاديمي، كيف دمج بين التعليم التوراتي الصارم والتأهيل القتالي، لاستجلاب أبناء التيار الصهيوني الديني من هامش المجتمع إلى مركز القرار، خصوصاً في وحدات النخبة القتالية.

منذ إنشاء أولى هذه الأكاديميات في مستوطنة "عيلي" عام 1988، توسع حضورها في الضفة الغربية، حتى باتت تُخرّج آلاف المجندين سنوياً، يشكلون عصب الجيش القتالي، ويحملون معهم تصوراً دينياً يرى في الحرب امتداداً لـ"الخلاص اليهودي"، وفي السيطرة على "يهودا والسامرة" واجباً عقائدياً. منذ ذلك الحين توسّع عددها ليصل إلى نحو 30، منها 15 أكاديمية دينية معظمها في مستوطنات الضفة الغربية. يتخرج منها سنوياً نحو 3000 طالب، يشكلون نسبة مؤثرة في وحدات الجيش القتالية والنخبوية. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الضباط المتدينين ارتفعت من 2.5% في السبعينيات إلى أكثر من 30% في العقد الأول من القرن الحالي، لتصل في بعض الوحدات إلى 50%، كما أن 61% من مجندي المستوطنات يخدمون في وحدات قتالية مقابل 36% فقط من تل أبيب.

هذا ما يفسّر جزئياً سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصبح أكثر عقائدية يُضفى عليها بعد لاهوتي يُبرر القتل الجماعي، كما في غزة، بفتاوى تستحضر "عماليق" و"الحرب المقدسة"، وفق تأويلات متطرفة للنصوص التوراتية.

وسياسياً، جاء تحالف نتنياهو مع أكثر القوى تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، بعد خسارته الحكم عام 2021، ليمنح هذا المشروع دفعاً غير مسبوق. فبدعم من شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش، يحاول أن يمرر تشريعات تهدف إلى تفكيك ما تبقى من الدولة العبرية كجهاز قانوني مدني لليهود، عبر قوانين "التحصين" و"التغلب" و"درعي 2″ و"المستشار القانوني"، وكلها ترمي إلى تقويض سلطة القضاء، وضمان هيمنة مطلقة للحكومة المتطرفة، دون مساءلة أو توازن.

وهكذا، يبدو أن إسرائيل تعود إلى جذورها، عصابات دينية ذات غطاء رسمي، تُنتج قراراتها في المستوطنات وتُنفذها في غزة والضفة، فإسرائيل، بعد أكثر من سبعة عقود، لم تغادر أصلها العصابي. ما تغيّر فقط هو الشكل: من عصابة في الظل، إلى دولة عصابة في العلن.

0 تعليق